La préhistoire

La région de Basse Vilaine, comme toute la côte armoricaine est habitée par les hommes dès les temps du paléolithique. L'occupation néolithique est attestée notamment par le Mégalithisme, les monuments en grandes pierres (photo 1), premiers témoins de l'architecture humaine, dont les sites les plus fameux sont Carnac à 50 kms à l'ouest de La Roche Bernard, et Barnenez, sur la côte nord, près de Morlaix. Le long de la vallée encaissée qui conduit de Thehillac à la mer (Penestin-Tréhiguier au sud de l'estuaire, Billiers et Arzal au nord, différents menhirs et dolmens sont encore visibles.

Par exemple sur la falaise de l'estuaire, près du village « les Granges » (en Billiers), le cairn des Grays et le dolmen du Crapaud (photo 2). En amont de la Roche Bernard, sur la commune de Nivillac, il y a les dolmens dit du « tombeau des martyrs » (ou « des maîtres »). En Ros, « la Chambrette », en Trevineuc. Un menhir christianisé « la Croix de Cravignan», en saint-Dolay. Le Cairn de Barnenez, le plus grand monument néolithique d'Europe (photo 3), et daté par le carbone 14 à environ 4.000 ans avant Jésus Christ. Le Tombeau des Martyrs (photo 4), sur une crête rocheuse près du passage de Foleux , se présente comme un chambre à couloir. Le sol de la chambre est constitué d'une magnifique pierre constituant un « méga-dallage ». Une partie des grosses pierres verticales, en granit, déterminant le contour de la chambre et du couloir, sont encore en place, avec un hauteur hors sol atteignant 1,80 m. Le niveau de la mer à l'époque mégalithique était plus bas d'une dizaine de mètres; c'est donc dans une vallée plus profonde et plus étroite qu'aujourd'hui que coulait la Vilaine . C'est dans cette vallée encaissée que sont remontés les hommes du néolithique pour construire leurs monuments jusque dans la vallée affluente de l'Oust (Redon) Il faut imaginer ces dolmens dominant une gorge de 70 mètres de creux.

photo 1

|

photo 2

|

photo 3

|

photo 4

|

Une histoire qui remonte aux Vikings

|

En 919, les Vikings remontent la Vilaine et remarquent à tribord de hauts rochers aux trois-quarts entourés d'eau. Ils décident de s'installer en ce lieu facile à défendre. Leur chef s'appelle Bern-Hart, "Fort comme un ours". La bourgade que ces gens du Nord vont y créer aura pour nom La Roche-Bernard.

Les Vikings prennent position sur un territoire où s'étendent aujourd'hui seize communes. La baronnie de La Roche-Bernard, ainsi constituée, subsiste jusqu'à la révolution. Les barons construisent un premier château sur le Ruicard puis un château-fort. Le Ruicard est le sommet du long rocher qui domine la Vilaine et le vieux port. A partir de 936, Alain Barbe Torte, duc de Bretagne, revenu d'Angleterre commence à prendre le dessus sur les Normands. En 939 la paix est signée. C'est à cette époque que les Normands sont chassés.

|

Dès lors l'histoire des barons de La Roche est associée aux heurs et malheurs de la Bretagne. Place forte de passage entre le pays de Nantes et celui de Vannes le château fort de la Roche Bernard sera détruit et reconstruit plusieurs fois. D'abord sur le rocher qui domine la Vilaine au Nord, puis avec probablement des fortifications entourant ce qui est aujourd'hui « le Ruicard », la Maison des Basses Fosses, la place du Bouffay, la mairie et la rue Notre Dame : l'agglomération du Moyen Age. Au bout de la rue Notre Dame, se dresse encore la Chapelle Notre Dame du XIe siècle, heureusement sauvée par une association de jeunes Rochois.

Guerre de Succession de Bretagne

|

Commencée en 1341, opposant Jean de Montfort et Charles de Blois fut néfaste à La Roche-Bernard. Après la mort (à Auray en 1364) du Bienheureux Charles de Blois, Jean de Monfort devenu seul Duc, le château de la Roche Bernard fut rasé car le Baron Raoul (maître des lieux) avait soutenu Charles de Blois.

Le Baron Raoul s'en ira ensuite guerroyer avec du Guesclin pour libérer la France des Anglais. A son retour il reconstruira son château à La Bretesche, au centre de la Forêt de la Roche Bernard.

|

Sous Richelieu

|

La Roche-Bernard abrite un important chantier naval. De 1629 à 1634, on y construit le premier grand navire de ligne à trois ponts "La Couronne".

Longueur : 52 mètres; canons : 68; équipage : 643 hommes, dont six chirugiens. En 1666, sous Louis XIV, La Roche-Bernard est élevée au rang de communauté de ville.

|

Pendant la Révolution

|

Les 15 et 16 mars 1793. 6.000 chouans venant de Savenay et de Pontchâteau envahissent La Roche-Bernard, peu défendue. Le 29 mars, les bleus venant de Rennes reprennent La Roche-Bernard. Par décret du 10 juin 1793, l'Assemblée Nationale vote le changement de nom de La Roche-Bernard qui devient La Roche-Sauveur. Le 1er janvier 1802, la ville retrouve son nom.

La Roche Bernard connaît les cruautés de la Terreur: persécution des prêtres, notamment; révoltés, les paysans des alentours attaquent la ville, la prennent et mettent à mort les responsables les plus en vue Sauveur et Le Floch. Les représailles seront terribles, le Tribunal Révolutionnaire siège, la guillotine fonctionne.

|

Les Chouans et les Républicains, dont la colonne infernale de le Batteux, se battront pendant 7 ans. La paix revient avec le Concordat signé par Napoléon en 1802. En 1815, le chef Chouan Sol de Grisolles reprend les armes contre le retour de Napoléon; il sera invaincu jusqu'à Waterloo et aura l'audace de demander, et d'obtenir, que les Prussiens n'entrent pas en Morbihan. La Roche Bernard, faisant partie du Morbihan ne sera occupée que quelques semaines, et les Prussiens se retireront en Normandie.

L'histoire de la ville, après Waterloo, se confond avec celle de la France. Trois guerres : 1870-1871, 1914-1918, 1939-1945. La Roche-Bernard est occupée du 22 juin 1940 au 10 mai 1945. Le pont miné par les Allemands saute pendant l'orage du 15 août 1944.

Les ponts

Depuis qu'il y a des hommes, il a toujours fallu trouver un moyen de franchir la Vilaine. On dit que les anciens passages se faisaient autrefois à quelques kilomètres en aval de La Roche, par bateau entre l'Ile en Férel et l'Ile en Marzan. Pour l'époque Gallo-Romaine, les vestiges de la voie de Nantes à Vannes sont bien repérables jusqu'à l'Ile en Férel; de l'autre côté c'est moins net. Il s’agirait plutôt d’un atterrage en Arzal, juste en aval du ruisseau de l'Ile en Marzan pour la rive nord. Le passage du « Guedas », au pied du rocher qui donna son nom à la ville date au moins des Normands; il est situé au pied du fort construit par eux. Le Baron de la Roche Simon I donne au XIe siècle la moitié des droits de passage à l'Abbaye Saint Gildas des Bois. D'où, le nom breton de Gweltas, Gildas, a dérivé en « Guédas ».

Après la Révolution, la nouvelle administration des Ponts et Chaussées louait par adjudication le monopole du bac. C'était une belle occasion de molestation des passagers, tant par le patron que par les matelots ! Ce fut le cas dans les années précédant 1833 où le bail fut résilié d'office à cause de la multitude des plaintes.

|

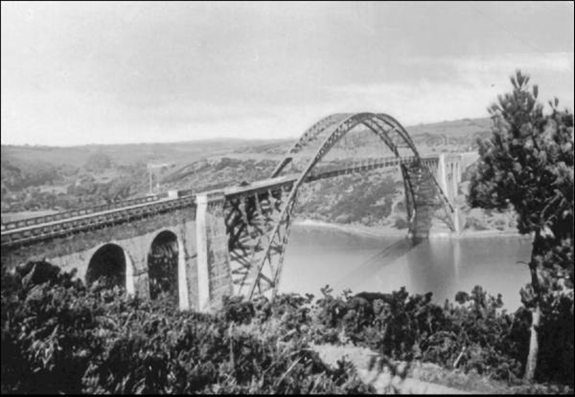

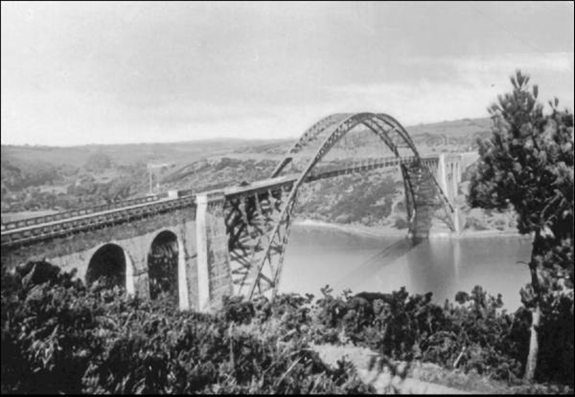

Le 28 décembre 1839 était inauguré le premier pont de la Roche Bernard, seul pont entre Redon et la mer, sur 50 kms de rivière. On avait utilisé la technique de pont suspendu, parce qu'il était impossible de fonder des piliers dans le lit du fleuve : comme on le verra un siècle plus tard pour la construction du barrage d'Arzal la vase recouvre sur environ 30 mètres le sous bassement rocheux. La longueur de la partie suspendue au dessus de la rivière est de 193 mètres, les accès sur les pentes rocheuses sont en maçonnerie à trois hautes arcades portent la longueur totale à 350 mètres. |

On peut encore voir toute la partie maçonnée des trois arches de chaque rive, à peine transformées par les travaux du troisième pont. La hauteur de la partie suspendue était de 39 mètres au dessus de la basse mer et permettait le passage des navires à très hauts mats du milieu du XIXe. Ce pont était sensible au vent qui dans le couloir de la vilaine, et à cette hauteur atteint jusqu'à 120 kms heure. Le 28 octobre 1852, une rafale emportait le tablier suspendu. En 1853, second pont. Comme le premier, il tangue et vrille dans le vent. En 1856, premier incident: la diligence est renversée. En septembre 1870, 20 mètres de tablier s'effondrent; on répare en février 1871; en septembre de la même année, 35 mètres sont emportés.... Ensuite on aménage au dessus du tablier endommagé une passerelle « provisoire » de 3 mètre de largeur, à sens unique. Elle restera en service 40 ans !En 1911 c'est le troisième pont. Entre les parties maçonnées est lancé un arc métallique en croisillons de type Eiffel. C'est un « arc articulé », assez complexe. Pour simplifier : en gros une arche métallique part du bas des rives et passe au dessus du tiers central de la portée: dans cette partie centrale le tablier est suspendu à l'arc, tandis que sur les deux bords il est porté par les bases montantes de l'arc. Le plus simple est de regarder la photo.....

.

Ce pont très original et élégant, durera jusqu'à 1944. Le pont a été miné par les allemands pour pouvoir le faire sauter le cas échéant, afin de bloquer l'avance américaine. Le 15 août un violent orage fait éclater les charges et le pont s'effondre une nouvelle fois. « La Passerelle », pont flottant, sera mise en service en juillet 1948, à partie d'éléments du port artificiel d'Arromanches. Elle devait suivre les marées avec des pontons d'accès comme des ponts levis. Elle était à sens unique et limitée à 16 tonnes. La nuit, on s'endormait à la Roche bercé par les grincements des éléments de passerelle entre flotteurs, secoués par les poids lourds, ou agités par la marée. Le bruit montait de l'eau jusqu'aux maisons de la ville... Le Quatrième pont reprendra la tradition des ancêtres: suspendu ! A la différence des premiers, il est suspendu d'un bout à l'autre, sans arches de maçonneries, à deux hauts piliers situés de part et d'autre de l'eau et les câbles porteurs sont profondément ancrés dans la colline. Plus haut que les précédents (54 mètres au dessus de l'eau), plus long: 406 mètres, dont 244 pour la partie centrale. Il est inauguré en mai 1960 et toujours en service.

|

Un Cinquième pont, le Pont du Morbihan est ouvert en 1996. Il est entièrement en béton contraint, avec une arche allongée. Il a été construit pour assurer la continuité d'une voie rapide (4 voies) semblable à une autoroute. Mais, hérétique, cette voie rapide évite La Roche Bernard et passe directement de Missillac à Nivillac, d'où elle s'envole par le 5e pont pour la colline de Marzan, cent mètres en amont des arches orphelines du premier pont.

Deux autres ponts se sont ajoutés à ceux de la Roche Bernard entre Redon et la mer : Le pont de Cran, entre Thehillac et Rieux, en amont. Le barrage d'Arzal et le pont de l'écluse, entre Camoël et Arzal, en aval.

|

PORT

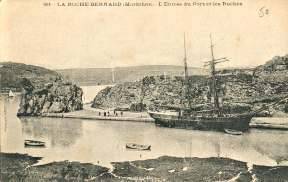

La Roche-Bernard va prendre son essor et prospérer grâce au passage sur la Vilaine. La présence d’activités portuaires est attestée dès le 11ème siècle. Elles vont se développer au fil du temps. C’est à la fin du 19ème siècle que le trafic est le plus intense. Des navires de toute la côte Atlantique viennent à La Roche-Bernard. On y rencontre des caboteurs tels que des bricks-goélettes ou des chasse-marée, mais aussi des chalands navigants sur la Vilaine. Sel, vin, céréales, chaux et poteaux de mines transitent par les quais. Au 17ème siècle, La Roche-Bernard abrite un important chantier naval duquel sortira La Couronne, premier vaisseau de ligne à trois ponts de la Royale (construction de 1629 à 1634). Au 19ème siècle, pour répondre au développement du trafic maritime et fluvial, on réalise le percement du rocher (1821), le quai St Antoine (1842), puis le quai de la Douane. Durement concurrencé par le développement du trafic ferroviaire et routier, le port de commerce va voir son activité décliner, puis s’éteindre au début du 20ème siècle. C’est aujourd’hui un port de plaisance tranquille qui accueille plus de 500 bateaux toute l’année.

Le port, et les bateaux

Le port ancien, au pied du rocher du Ruicard est un « étier », ou petit ruisseau affluent de la Vilaine qui s'évase à la rencontre du fleuve dans sa partie maritime. Depuis la construction du barrage d'Arzal, la basse vilaine anciennement maritime est devenue un immense bassin à flot, en eau douce. Les étiers sont donc toujours pleins.

|

A la Roche, l'étier du port a été recreusé, car la vase l'avait beaucoup colmaté. Cependant subsiste le « quai saint Antoine », en belles pierres (refait en 1842), avec tout au long anciennes maisons et entrepôts restaurés, ce qui en fait un des quartiers les plus pittoresques. Il n'y a plus comme au XIXe siècle les magnifiques voiliers haut mâtés et les caboteurs plus modestes. Tout le vieux port est consacré aux appontements de plaisance. Sur le bord de la Vilaine même se trouvait « la cale » du passage. Une brèche a été ouverte en 1832 dans le rocher qui séparait port et passage, et un second quai, sur vilaine, a été construit entre cette cale et le rocher.

Entre 1950 et 1970, le port dormait, quasiment vide, sauf deux ou trois « canots » hivernant dans la vase.La plaisance, avec le Barrage d'Arzal qui a mis fin au règne de la vase, a rempli à nouveau port et quais au dernier quart du XXe siècle. Les chantiers navals et d'hivernage se sont étendus le long de la vilaine, et les lignes de bateaux amarrés s'allongent au milieu du fleuve.

|

On estime à 500 le nombre d'anneaux et mouillages à la Roche Bernard, et il faut en ajouter encore 500 autres entre les mouillages de Foleux et Nivillac en amont, du barrage en aval.

La Couronne, Vaisseau Royal

|

Le navire qui fait toujours la gloire de La Roche Bernard, ville, port chantiers navals, restaurants et confiseurs réunis, c'est « la Couronne ». Fleuron de la marine royale lors de sa mise ne service en 1631, La Couronne est le premier navire de guerre français à trois ponts construit en France: à La Roche Bernard précisément.

La Couronne faisait 52 mètres de long, son beaupré s'avançait de 10 mètres en avant. Largeur 14,m30, 68 canons; 643 hommes d'équipage....

Le navire participera au siège de Fontarabie en 1638, et à une seconde expédition maritime vers l'Espagne en 1639, sous les ordres de l'archevêque de Bordeaux, amiral de Sourdis.

Très éprouvée par plusieurs tempêtes au cours de ces campagnes, la Couronne sera désarmée à Brest vers 1645. Mais la Roche Bernard ne l'a pas oubliée.

|

La gastronomie

Aller manger à la Roche Bernard est à faire une fois dans sa vie ! Déjà d'Artagnan, si l'on en croit Dumas dans « Le Vicomte de Bragelonne », s'arrêta à la Roche Bernard pour y dîner, à mon avis dans la maison en colombages au coin de la place du Bouffay et de la rue de la Saulnerie. Autrefois les fameux restaurants de l'Espérance (Rialland) et des Voyageurs (Tual Halgand) attiraient les clients depuis Nantes, Saint Nazaire et La Baule. Un antiquaire, rue Crespel de Latouche, les accueillait à la sortie. L'Auberge Rochoise a repris la tradition des Tual-Halgand mais L'Espérance a disparu. Pourtant restaurants et crêperies se sont multipliés, continuant une ancienne réputation et achalandés par touristes et plaisanciers. Et à l'Ile d'Arz, dans le golfe du Morbihan, on pousse encore des soupirs en disant « Ah ! La Roche Bernard ! Ils nous ont pris le chef Thorel qui était ici, à l'Auberge de l'escale ! » En effet « l'Auberge Bretonne » à La Roche, que M. Thorel a établie sur l'ancienne place du Marché aux cochons, en haut de la rue saint James, est sans doute le meilleur restaurant gastronomique de Bretagne. Il faudrait en citer beaucoup , parmi d'autres: « les Deux Magots » et «le « restaurant du Vieux Quartier », sur la place du Bouffay, « la Couronne », rue Saint James. Le petit port de Tréhiguier, à 15 kms en aval, est le dernier passage en bateau entre les rives de Vilaine; c'est aussi un centre d'exploitation de parcs à huîtres et à moules . Le restaurant « la Visnonia » y est bien placé pour servir d'exellents fruits de mer et poissons. Pour la petite histoire, précisons qu'une pétition internet facétieuse (forum socio-culturel Breton) a proposé le Port de Tréhiguier comme siège de « L'Agence Maritime Européenne », et a recueilli beaucoup de suffrages.

A voir

La maison du canon :

Ce bel hôtel particulier, construit en 1599, doit son nom à la pièce d’artillerie placée à l’encoignure qui provient du vaisseau « l’Inflexible », échoué à Arzal après la Bataille des Cardinaux en 1759. Les 4 Fenêtres du 16ème :

Décorées en accolade avec lucarnes arborant des frontons en coquille, les rampants décorés de choux, le personnage sculpté au faîte du pignon, l’horloge et le campanile du 19ème. Le cadran solaire installé au début du siècle porte une devise latine signifiant « Moi, c’est le soleil qui me règle; vous, c’est mon ombre ». Chapelle Notre-Dame :

Construite en 1063 par Bernard II, petit fils du fondateur de la cité. On ignore ce qui date de cette époque dans le bâtiment actuel. Elle est reconstruite au 16ème siècle par François de Coligny qui y fait célébrer des offices protestants à partir de 1561. Pendant la Révolution, elle sert de tribunal, avant de devenir une grange à fourrage. Les restes d’un vitrail gothique, la porte avec arc en anse de panier et fenêtre cintrée, la porte murée des protestants. Le site du rocher :

Ce site classé a une vue imprenable sur la Vilaine. Les canons proviennent du vaisseau « le Juste », autre victime de la Bataille des Cardinaux. Château des basses fosses :

Cet hôtel particulier des 16ème et 17ème siècles abrite le Musée de la Vilaine maritime. Construit à l’aplomb du rocher, il doit son nom au contraste existant entre ses 2 façades (Nord : 5 niveaux, Sud : 2 niveaux). L’importance des caves et des greniers fait penser à la demeure d’un riche bourgeois ayant fondé sa fortune sur le négoce. La porte, en chêne clouté :

Avec encadrement en granit formé de 2 pilastres cannelés, est surmontée d’un fronton triangulaire (16ème). A droite, à la base du rampant, une tête sculptée appelée localement « la mère la Roche ». Sur la place, ferronnerie d’époque et trous de boulins servant de pigeonnier. Cet autre corps du bâtiment possède une corniche et un fronton en tuffeau. Place du Bouffay :

Toute la partie ouest de la place était occupée par des halles du 15ème siècle jusqu’en 1877. Elles s’encastraient dans les maisons voisines et se prolongeaient vers le château des Basses-Fosses. Cette place était le centre administratif et commercial de la cité et on y installa la guillotine pendant la Révolution. L’hôtel particulier des « 2 Magots » :

Bâti par un armateur ou un officier de marine qui se serait inspiré d’animaux étranges rapportés lors de voyages, les singes magots, pour les faire sculpter sur les rampants de la maison.

ce document a été réalisé tout spécialement à votre intention par Yves Coulon.

|

__

__

__

__

___

___